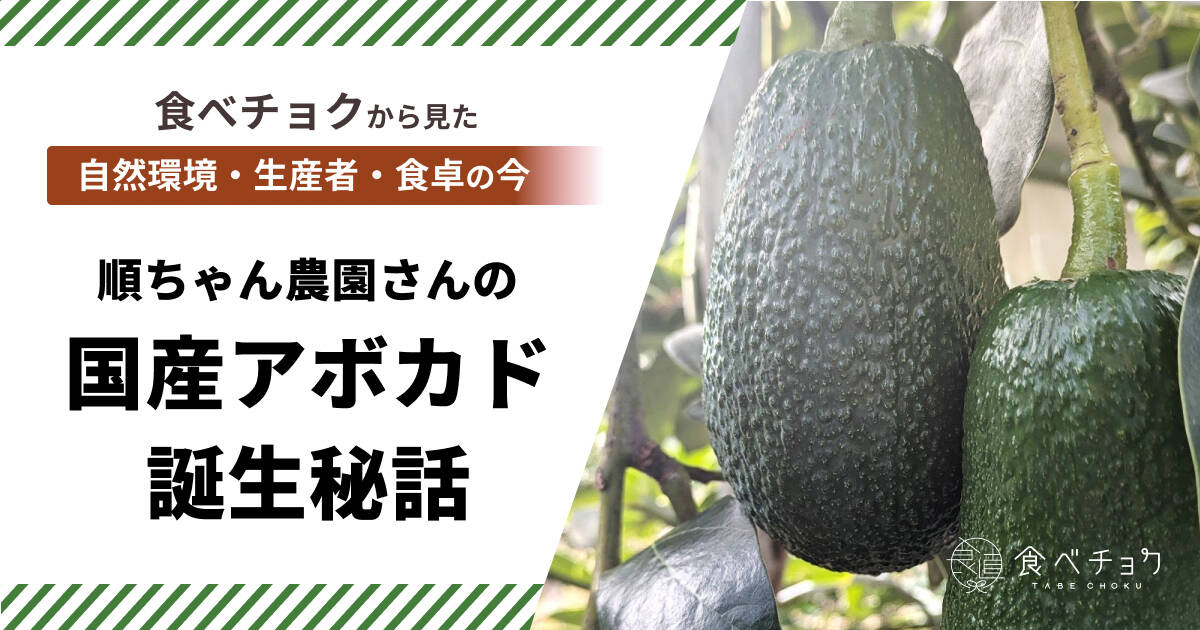

国産アボカド誕生秘話――柑橘農家「順ちゃん農園」さんの挑戦と奇跡の実り

とろける濃厚な味わいとその栄養価の高さから「森のバター」といわれ、近年日本でも人気が高い食材、アボカド。市場に出回るのはメキシコ産がほとんどですが、日本には国産アボカドの生産に取り組んでいる農家さんがいます。実は食べチョクでも、発売直後に注文が殺到するほどの大人気食材のひとつ。

今回は、愛媛県松山市で柑橘栽培を営むなか、新たな可能性を求めてアボカドの栽培に挑戦し続けている生産者「順ちゃん農園」の西原さんをご紹介します。

柑橘農家の挑戦!国産アボカド誕生秘話

柑橘が低迷していた2000年代後半、地域を盛り上げる一手として西原さんが注目したのは、海外では広く親しまれているものの、国産ではまだ珍しかったアボカド。そこには多くの困難が待ち受けていました。

しかし、十数年をかけてさまざまな障害を乗り越えた今、国産アボカドの新しい未来が見えはじめています。西原さんが歩んできた道のりや、これから先に描く展望を通して、国産アボカド栽培の魅力と面白さを探ります。

柑橘の行き詰まりとアボカドとの出会い

西原さんがアボカド栽培を始めたのは2008年。きっかけは、当時愛媛の柑橘が深刻な価格低迷に苦しんでいたことでした。

何か新しい作目はないかと模索する中、松山市内でアボカドを試験的に育てていた生産者さんの存在を知ります。偶然にも、30年ほど前から海外から導入した苗木を植えていたその生産者さんのアボカドが、見事に実をつけていたのです。

「こんなにもアボカドがなるなら、柑橘の代わりになるかもしれない」――そう考えた松山市の指導センターが苗木を増やし、農家に提供を開始しました。これが西原さんがアボカドの苗木を手にした最初の一歩。2008年にはおよそ50本から100本ほどを安価に譲り受け、柑橘畑の一部に植えてみることになりました。

5年経ってもならない実 ~試行錯誤の連続~

ところが、いざ植えてみると大きな壁が立ちはだかります。アボカド自体の成長は早いものの、5~6年経っても思うように実がならなかったのです。

花は咲くのに果実に結びつかない。その原因のひとつとして、西原さんは「アボカドの結実率の低さ」を挙げます。アボカドは一つの果実が実を結ぶ確率が数千分の一ともいわれるほど低く、しかも品種が異なるタイプ同士を混植しないと受粉がうまくいかないという性質を持っています。

さらに、受粉の主役は人間ではなく虫。アボカドは“虫媒花”と呼ばれ、ミツバチやアブなどの小さな生き物が花から花へと花粉を運びます。ところが西原さんの農園では、当時柑橘に使っていた農薬が虫たちを駆除してしまい、結果としてアボカドの受粉もままならなくなっていました。果樹が育つ環境づくりから根本的に見直さなければ、アボカドは実ってくれないのです。

農薬を断ち、虫を呼び戻す ~栽培方針の転換~

そこで西原さんは、まず農薬の使用をやめるという大きな決断をしました。当然、これまでの柑橘栽培の延長線では立ち行かなくなり、経営方針もガラリと変わります。その代わりに虫が戻ってくるように農園の環境を整え、雑草もある程度は伸ばして生やしたままにしておくなど、生き物たちが生息しやすい条件づくりを実践しました。

こうした地道な取り組みが少しずつ成果を上げ、花から実へとつながる確率が上昇。5〜6年が過ぎたころには徐々に実がなりはじめ、ようやく収穫と販売が可能になっていったのです。現在、西原さんのアボカドは農薬を使わず、柑橘も含めて有機的な栽培に移行。まさにアボカド栽培の挑戦が農園全体の経営方針を変えた好例といえるでしょう。

受粉成功の先にある新たな課題 ~カメムシと袋かけ~

虫を大切にすると同時に、今度は別の虫害への対策が必要になります。開花期に受粉を助けてくれる虫が戻ってきた一方、果実が大きくなる時期にはカメムシによる被害が増えました。

農薬を使わない方針を貫きたい西原さんが選んだ方法は、ブドウ栽培のように“袋かけ”をすること。ひとつひとつのアボカドに袋をかけ、実を守らなければ品質が保てないのです。

ただし、アボカドは成長すると高さが出てきて、袋かけ作業が脚立や高所作業車を使うほど重労働になります。そこで最近は上部の実を大胆に“摘果”し、下枝に集中させる工夫を始めました。そうすることで収穫も作業も効率化でき、木の負担も軽減。こうした細やかな管理が、見栄えも味も優れたアボカドを生む鍵となっています。

国産アボカドの未来 ~世界に一つだけのオリジナル品種も~

さまざまな課題に向き合い、改良・研究をしていく中、西原さんは新たなステージに突入しています。それが、種から育てたオリジナル品種の開発です。

アボカドは、種を植えて出てきた苗が必ずしも親と同じ品種にはならず、むしろまったく別の特徴をもった実ができる可能性があるというユニークさを持っています。

海外ではハスというメジャー品種が、もともと家庭菜園で種を植えたところから偶然生まれた逸話が有名です。

西原さんも同様に、愛媛の気候風土に最適化された種から生まれた新しい品種がいくつか育ってきたと言います。その中でも「ふくみ」という品種は、世界に一つしか存在しない、まさに愛媛発のオリジナル。NHKなどのメディアからも注目されており、数年後には収穫量を増やして本格的な出荷が見込まれています。

「ふくみ」が世の中に普及すれば、“国産アボカド=高価”という先入観を超えて、味・品質・鮮度の面で海外産とは違う魅力を消費者に届けられるかもしれません。品種改良や研究が進めば、日本各地の温暖な地域でアボカド栽培が盛んになり、若い担い手たちが新たにチャレンジする場面が増えていくことでしょう。

▲順ちゃん農園さんの「ふくみ」

温暖化で変わる農業の可能性

愛媛では、温暖化の影響から熱帯果樹が育ちやすくなっているといいます。西原さんの農園では、なんとバナナも収穫できるようになり始めました。一方で、その現状を喜んでばかりはいられない複雑さもあります。

しかし農業はいつの時代も環境の変化に対応していかなければなりません。気候が変動するなら、それに合った作物を見極め、新たな産業として育てる。アボカドはその大きな候補のひとつとなり得るでしょう。

実際に、西原さんのもとには全国各地の生産者が視察に訪れるようになっているそうです。沖縄や宮古島、和歌山、熱海など――それぞれの地域ならではの工夫を持ち寄り、アボカド栽培の情報交換が進んでいます。まだ数は少ないものの、アボカド栽培に本腰を入れる人が増えるかもしれません。

価値が正当に評価される時代へ ~高品質な国産だからこそ~

西原さんが現在栽培するアボカドは約600本ほど。年間で1トンほどの出荷量ですが、ほぼ即完売状態です。農薬を極力使わず、手間ひまかけて育てられた国産アボカドは、輸入ものより値段が高めにもかかわらず、リピーターが絶えません。

オンライン直販を中心に少量でも安定した利益を生み出せるのは「希少性」と「安心・安全」「鮮度の高さ」といった付加価値が評価されているからでしょう。

価格競争に流されることなく「正当な価格帯を維持することでこそ、若い世代が魅力を感じ、アボカド栽培にチャレンジしてくれるのではないか」と西原さんは語ります。アボカド産業を日本に根付かせるためには、付加価値に見合った適正な価格設定が必要といえるのです。

まとめ~「面白い作物」から「日本を代表する果実」へ~

西原さんの十数年の挑戦は「実がならない」というスタートから「オリジナル品種の可能性」を追い求める展開へと、壮大なドラマが繰り広げられてきました。

今では“国産アボカド”という言葉も徐々に浸透し、オンラインストアなどで見かければすぐに完売するほどの人気。さらに西原さんは、「アボカド栽培の研究は大きく前進しており、あと1、2年もすれば本格的に普及が始まる」と確信しています。そして、自身が開発した世界に一つだけの品種「ふくみ」など、今後はさらに魅力的なアボカドが世に出てくることでしょう。

気候変動下においても順応しやすいアボカドは、未来の農業を担う一つのキーになるかもしれません。「面白そうだから」と始まった西原さんの挑戦が、やがては日本の農業地図を大きく塗り替える――。その可能性を思わせるだけの熱意と実績が、すでにそこにはあります。

「自分が種から育てたアボカドが、日本を代表する品種に…」。わくわくするような未来を胸に、まだ見ぬ可能性を切り拓こうとする西原さんの姿は、アボカド栽培の魅力とロマンそのもの。

これから先、国産アボカドはより多くの消費者にとって身近な存在となり、農家にとっては夢のある新たな作物として注目を集め続けることでしょう。

在庫が入ったらご注文を!即完売の「奇跡のアボカド」

「一度食べたら忘れられない味」

「毎年楽しみにしています」

など、感動の声が多く寄せられる順ちゃん農園さんのアボカドは、発売後すぐに完売するほどの人気!

GETしたい方は、「お気に入り」に登録して、在庫が入ったら通知が来るようにしておくのがおすすめです。

最新のおすすめ記事

当社サービスの情報を無断転載したコピーサイトにご注意ください

平素より食べチョクをご利用いただき、誠にありがとうございます。現在、株式会社ビビッドガーデン(以下「当社」)が運営するサービス情報を無断転載し、当社公式サイトと酷似した構成で公開されているコピーサイト(偽サイト)の存在が確認されております。これらの偽サイトは、商品画像・紹介文・ページデザインを不正に模倣しており、個人情報や代金の不正取得を目的とした悪質なサイトである可能性がございます。被害を未然に防ぐため、下記の内容をご一読いただき、安全なお買い物にお役立てください。【目次】 コピーサイ...

2025/04/14 公開

疲れた体と心を癒してくれる国産の梅

6月になると全国的に梅の収穫が始まります。梅干しに梅シロップ、それに梅酒⋯。梅に多く含まれるクエン酸などの有機酸が、疲れた胃腸を癒してくれます。近年続く猛暑に打ち勝つために、梅を日常生活に取り入れてみませんか。2024年は凶作で全国的に出荷量が激減したため、購入できなかった方もいたのではないでしょうか。今年は豊作になることも願いつつ、梅に注目!梅の選び方や手しごと、食べチョクのおすすめ加工品などをご紹介します。【目次】 食べチョクで購入できる梅の魅力 梅の選び方 梅を使った手しごと 梅の...

2025/04/11 公開

花農家さんに聞いた!<花から見た地球> 美しい花々が消える日が来る?花農家が直面する試練とは

私たちの暮らしに、彩りを添えてくれる花々。誕生日や記念日、何気ない日常まで、様々なシーンで私たちの心を豊かにしてくれます。しかし、近年、花農家さんたちは、記録的な猛暑や気候変動の影響、さらに肥料や燃料などの資材の価格上昇という厳しい現実に直面しています。食べチョクでは、2024年10月に、花・植物の生産者さんに『花・植物の栽培に関するアンケート』を実施し、全国から16件の農家さんにご協力いただきました。ほとんどの農家さんが「気候変動や環境の変化を感じる」と答え、どの農家さんも、花の栽培を通...

2025/04/11 公開

【春到来】栄養たっぷりなたけのこと山菜で食卓を彩りませんか?

冬の寒さを乗り越え、大地から顔を出すたけのこと、山の息吹を感じさせる山菜たち。その鮮やかな姿と、口いっぱいに広がる独特の風味は、食卓に春の訪れを告げてくれます!今回はそんな春の風物詩としての「たけのこ」と「山菜」についてご紹介します。▼目次1. 一本まるごと味わい尽くす、たけのこの魅力2. 下処理派と手軽派、たけのこの楽しみ方3. 山の恵みをシンプルに味わう、山菜の醍醐味一本まるごと味わい尽くす、たけのこの魅力部位によって違う楽しみ方たけのこは、一本の中でも部位によって固さが異なります。 ...

2025/04/11 公開

【魅力を味わい尽くす】島国・日本が愛してきた「魚介類」のヒミツに迫る!

日本の食文化に欠かせない魚介類。新鮮な刺身や寿司はもちろん、焼き魚や煮付け、揚げ物など、多彩な調理法で私たちの食卓を彩ります。四方を海に囲まれた日本だからこそ、豊富な種類の魚介類を味わうことができ、その歴史は古くから受け継がれてきました。しかし、近年は漁獲量の変化や食の多様化により、魚離れが進んでいるともいわれています。そんな今だからこそ、改めて魚介類の魅力を知り、日々の食事に取り入れることで、より豊かな食生活を楽しむことができるのではないでしょうか?日本の食生活を支えてきた魚介類日本は四...

2025/04/08 公開