【食べチョク 生産現場から #卵】価格高騰、その先に待つ養鶏業の未来

近年の卵の価格高騰や鳥インフルエンザの影響で、養鶏業界は今、大変な状況に直面しています。飼料費の上昇や感染症対策など、さまざまな問題が重なり、現場は厳しい状況が続いています。今回は現場の生の声を聞くべく、大分県の久住(くじゅう)高原で平飼い養鶏を営んでいる「グリーンファーム久住」の荒牧さんに、今、養鶏の現場で起こっていること、そして今後に向けての想いを伺いました(取材時期:2025年1月)。

▲お話を伺った「グリーンファーム久住」荒牧さん (商品ページはこちら)

卵業界に依然としてある複雑な事情

ーーー卵の価格高騰から現在まで、率直に今起こっていること、感じていることをお聞かせください。

価格高騰によって需要が減り、需要と供給のバランスが崩れています。

1年を通してというよりも、特に年末年始の話なんですが、正月は物流が止まり、スーパーも休業するところが多くなります。しかし卵の生産は毎日変わらず続くため、全国的に供給過多が発生するんです。

卵は通常、生食用の殻付き卵としてパックに詰められ、スーパーなどに流通しますが、供給が滞ると市場にダブついてしまいます。そういった卵は市場に流れたり、液卵業者に持ち込まれたりするのをご存じでしょうか? 液卵とは、卵を割った状態で一斗缶などに詰め、食品工場などで使用されます。また、黄身だけを冷凍保存する「冷凍卵」という形でも加工業界へ流通します。

しかし、年末年始は液卵業者の受け入れキャパシティがいっぱいになり、そこに出せないという状況が発生しました。その背景として、外食産業での卵の需要が落ち込み、回復していないことが挙げられます。

なぜ需要が落ちたのかというと、2022年に日本で過去最悪の鳥インフルエンザが流行し、約1,700万羽にもなる大量の鶏が殺処分されたことが大きな原因の一つです。供給が減ると、当然卵の価格は高騰します。「エッグショック」とも呼ばれましたが、この影響でファミレスなどの外食産業では卵を使わないメニュー開発が進みました。

一方で卵の供給が減ったことで、これをチャンスと捉え、飼育する鶏の羽数を増やした養鶏場も多くありました。しかし、昨年は鳥インフルエンザの影響がそれほど大きくなかったため、供給量が増えすぎてしまったんです。需要は戻らないまま供給だけが増えたため、余剰が発生することになりました。

もちろんこれは外部要因だけの問題ではなく、私たち自身の管理の甘さも反省点としてあります。需要の予測をより早めに立て、事前に販路を確保する努力が不十分だったと感じています。しかし、業界全体として卵の供給過多が続いていることは事実であり、それが私たちにも影響しているという状況です。

今現在それがどこまで尾を引いてるかは、この2025年時点では私もわからないのですが、少なくとも去年はそういう影響がありました。

連鎖する価格高騰の原因

ーーー今回の価格高騰に関しては、いち生産者さんとしてどういう考察をされていますか。

今回の卵の価格高騰は、酷暑や円安の影響も大きいと考えています。

卵の価格は基本的に需要と供給のバランスで決まりますが、昨夏のような異常な暑さが続くと、鶏の体力が奪われて産卵数が減少します。特に暑さが長引くと、鶏の負担も積み重なっていくので、影響がさらに長引くことになります。

その影響がまだ回復しきっていないうちに、鳥インフルエンザのシーズンに突入してしまい、ダブルパンチという状態になったと考えています。

また、卵の生産コストの中で大きな割合(6割)を占めるのは飼料代ですが、そのほとんどは輸入に頼っているため、円安が進むと価格が高騰します。これによって、卵の生産コスト自体が押し上げられてしまい、最終的には卵の販売価格にも影響が出てしまうという状況です。さらに、電気代や燃料費も上がっていて、養鶏場全体の運営コストが増しているのが現状です。

グリーンファーム久住としては価格競争をするのではなく、値段に納得いただいて買っていただけるような飼料、飼育環境にこだわったたまご作りを心がけています。

鳥インフルエンザについて

ーーー価格の高騰には鳥インフルエンザも関係しているというお話でしたが、実際鳥インフルエンザが発生すると、どのような影響があるのでしょうか。

基本的に農場の鳥は殺処分。元通りとなるには厳しく長い道のりとなります。

うちでは発生したことがないので、聞いた話にはなるのですが、もし発生してしまうと、すぐに卵の出荷が停止し、基本的に農場の鶏はすべて殺処分しなければなりません。そして、再開までには半年ほどを要するといわれています。ある程度は国からの補填金があるものの、もともと取引してたお客さんは他から卵を仕入れることになるので、よっぽど気に入ってるお客さんは待ち望んでくれて、再開したら戻ってきてくれると思うんですけども、それを境に他に移ってしまうお客さんも、当然多くいらっしゃると思います。その場合は再開したとしても、元通りのように注文を取れるようになるというのは、ハードルが高いですよね。

ーーーかなり大きな影響がありそうですね。グリーンファーム久住さんでは、鳥インフルエンザの予防策はどんなことをされていますか。

どんなに管理していても防ぐのが難しい“渡り鳥”からの感染。

基本的には持ち込ませないというのが原則なので、人の出入りの際には靴や服を履き替える、車両は必ず消毒してから敷地に入るようにする、野鳥が侵入しないように鶏舎の隙間を塞ぐ、感染した鳥の糞が農場の付近に落ちたりしても、それが広がらないように、農場の周りに消石灰を撒くといった対策を行っています。どこの養鶏場でもこういった対策は基本的なことですが、それでも感染を完全に防ぐのは難しく、毎年のようにどこかで発生してしまうのが現状です。

鳥インフルエンザは、基本的に渡り鳥が運んでくると言われています。渡り鳥は、ヨーロッパやロシアのほうから季節の変化とともに日本に飛んでくるわけですが、そのときにウイルスを持ち込むんですよね。日本国内の発生の流れを見ても、だいたい毎年10月くらいに北海道とか青森あたりで最初に確認されて、それからどんどん南下していって、冬になるころには関東や四国、さらに九州まで広がっていきます。そして春になって暖かくなると、今度は渡り鳥たちが帰っていくので、ウイルスも一緒に北上していく、そういう流れになっています。例えば宮崎とか鹿児島で発生すると、「あぁ、もうここまで来てるんだな」と警戒感が一段階上がるんですよね。

渡り鳥の動きと連動しているので、例年本格的な冬場は西日本での発生が多いのですが、これが2~3月になってくると、だんだん鹿児島や宮崎での発生は減っていって、今度は東北や北海道での発生が増えてくるはずです。毎年そういう流れになっているので、「今年はどこで出るかな?」っていうのは、ある程度予測できるところもあります。

鳥インフルエンザが出た養鶏場のお話を聞くと、衛生管理はばっちりされているのに、渡り鳥の飛行ルート上にあることでどうしても発生してしまう、というのも起こってしまっているんですよね。

ーーなるほど…となると、直近の地球環境の変化で、渡り鳥が移動する時期やルートとかも変わってきそうだな、という印象があるのですが、そういったお話など聞いていますでしょうか。

気候変動の影響が今後どう影響するか。

そうですね。近年の気候変動の影響で、渡り鳥の移動ルートや時期が少しずつ変わってきてるんじゃないか、という話もあります。それに加えて、日本の野鳥の中にも鳥インフルエンザウイルスが定着してしまって、日本に常在化しているのではないか、という話も出てきています。もしそういう状況になっているとすると、これまでのように「冬だけ気をつければいい」っていう話ではなくなってきて、年間を通してリスクがある、ということになるかもしれません。そうなると、養鶏場にとってもこれまで以上に厳しい状況になると思います。

酷暑の影響について

ーーーありがとうございます。最後に、価格高騰の影響として、酷暑のお話が出ましたが、もう少し詳しくお話を伺えればと思っています。事前に行ったアンケートの回答の中で「各社で卵のサイズが小さくなったり、産卵数が減ったりしている」というお話がありました。これはやはり、鶏が夏バテして餌を食べる量が減ってしまうのが大きな原因なのでしょうか?

時期でいうと、お盆の時期あたりが一番きついですね。それまでに高温多湿の状態がじわじわ続いて、夏バテが蓄積していくんです。だいたい9月くらいになると少し涼しくなってくるので、その前の8月が一番きついんじゃないかなと思います。最近は「春が短くなって、夏が長くなった」ってよく言われますけど、夏バテの時期が長く続いて、その影響が確実に出てると思います。

ーーとなると、冷却のためのコストもかかりますよね。電気代とか、かなり影響しているのではないでしょうか。

はい、それはありますね。例えば、うちの養鶏場はシンプルな設備なので、換気扇を24時間ずっと回して空気を循環させるぐらいしかできないんですが、地域によってはもっと本格的な対策を取っているところもあります。例えば、暑い地域や海沿いの養鶏場では、鶏が飲む水の温度を下げるために冷却タンクを設置したりしています。夏場は水道から出る水もぬるくなってしまうので、冷やさないといけないんですよね。

あとは、人間向けの施設でも駅のホームとかにミストが出る装置がありますよね。養鶏場でもそういった装置を設置しているところもあります。

それに「ウインドレス鶏舎」という、空調設備を使って温度管理するタイプの養鶏場もあります。ただ、そうなると当然電気代がかかりますし、設備投資も大きくなるので、導入するにはコスト面でのハードルがあるんですよね。

また、日本は飼料のほとんどを輸入に頼っているので、世界の穀物価格の変動はダイレクトに影響してきます。

ーーそうなると、国産の飼料を使って養鶏というのが広まればいいと思うのですが、やはり難しいのでしょうか。

それは規模によります。小規模な養鶏場や個人でやっているところなら、国産飼料だけでもなんとかなる場合もあります。ただ、ある程度の規模になると、国産の飼料だけで全量をまかなうのは難しくなりますね。確保できる量の問題もありますし、コスト面でも課題があります。

基本的に鶏の飼料は、トウモロコシと大豆がメインなんですが、国産の場合はお米を使うことが多いです。時期によっては、輸入の飼料と国産の飼料の価格があまり変わらなくなる可能性もあるので、「だったら国産のほうがいいんじゃない?」という話が出てくることもあります。

ーーなるほど、ということは、今は国産飼料に切り替えるチャンスでもあるんでしょうか?

そうですね。今の状況なら、日本の農業にとってもチャンスかもしれません。

ーーなるほど。とても勉強になりました。お忙しいところ、長時間お話を聞かせていただき、ありがとうございました。

実はこういう背景が、今の卵の業界にあるんだよって知っていただけたら嬉しいなって、私も思っているので、引き続きよろしくお願いします。

私たちにできること

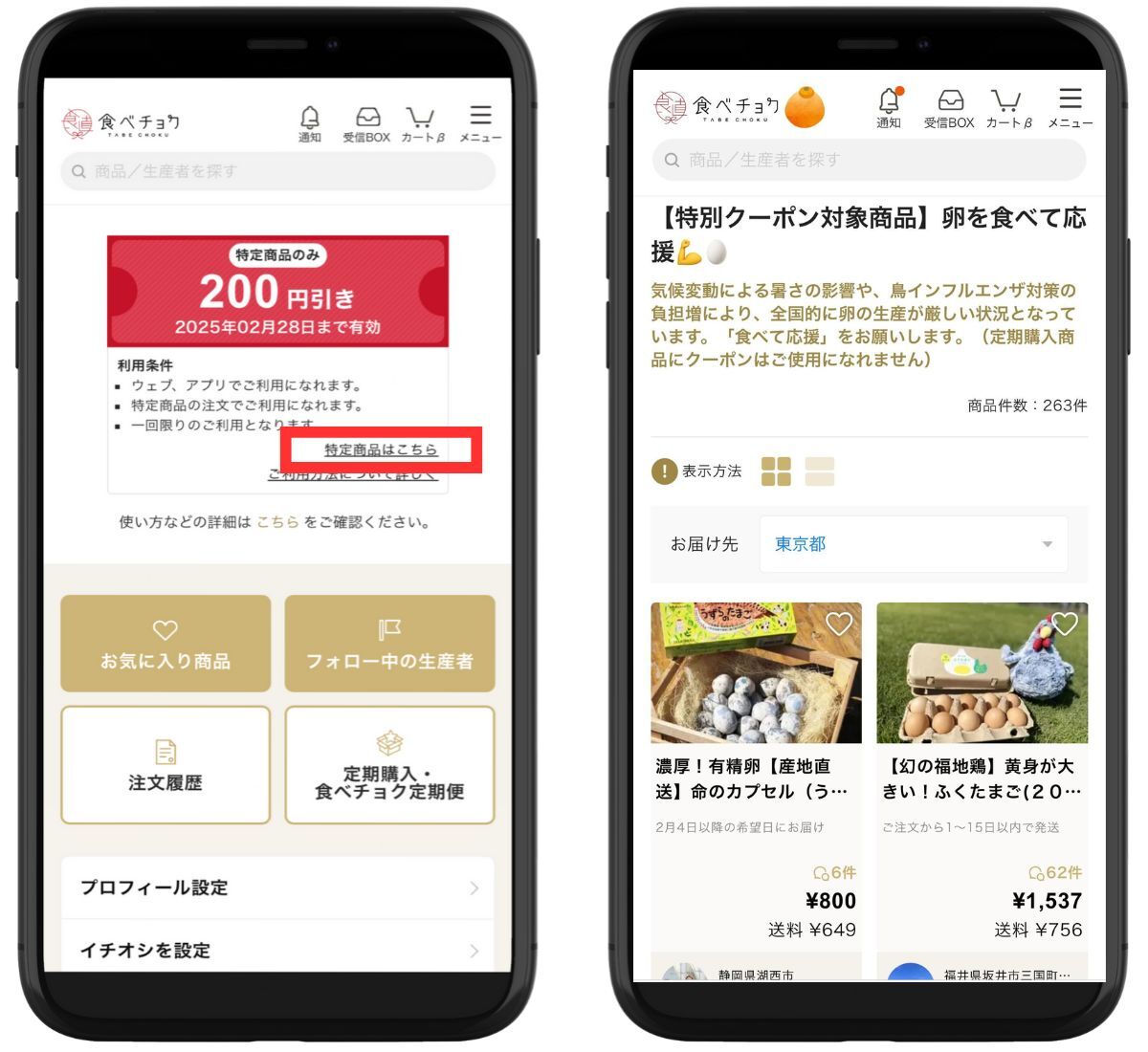

こうした生産現場の実情を受けて食べチョクでは、ユーザーのみなさんに卵を「食べて応援」していただけるよう、販売中の卵の対象商品に使えるクーポンをご用意しました。

クーポンコード

tamago202501

クーポン額

200円

有効期限 (取得・利用)

2025年2月28日まで

※クーポン取得画面で、上記クーポンコードをご入力の上ご利用ください

Webサイトからクーポンを取得・利用する場合

上記「クーポンコード」に記載されたテキストをコピーし、下記の「クーポンをGETする」ボタンをクリックします。

新規登録 または ログインを選択します。(ログイン済みの方はこの工程をスキップします)

クーポンコードを入力し、「クーポンを取得する」をクリックします。

- 「特定商品はこちら」からお好きな商品を選んで注文画面に進み、注文フォーム画面でクーポンを適用してください。

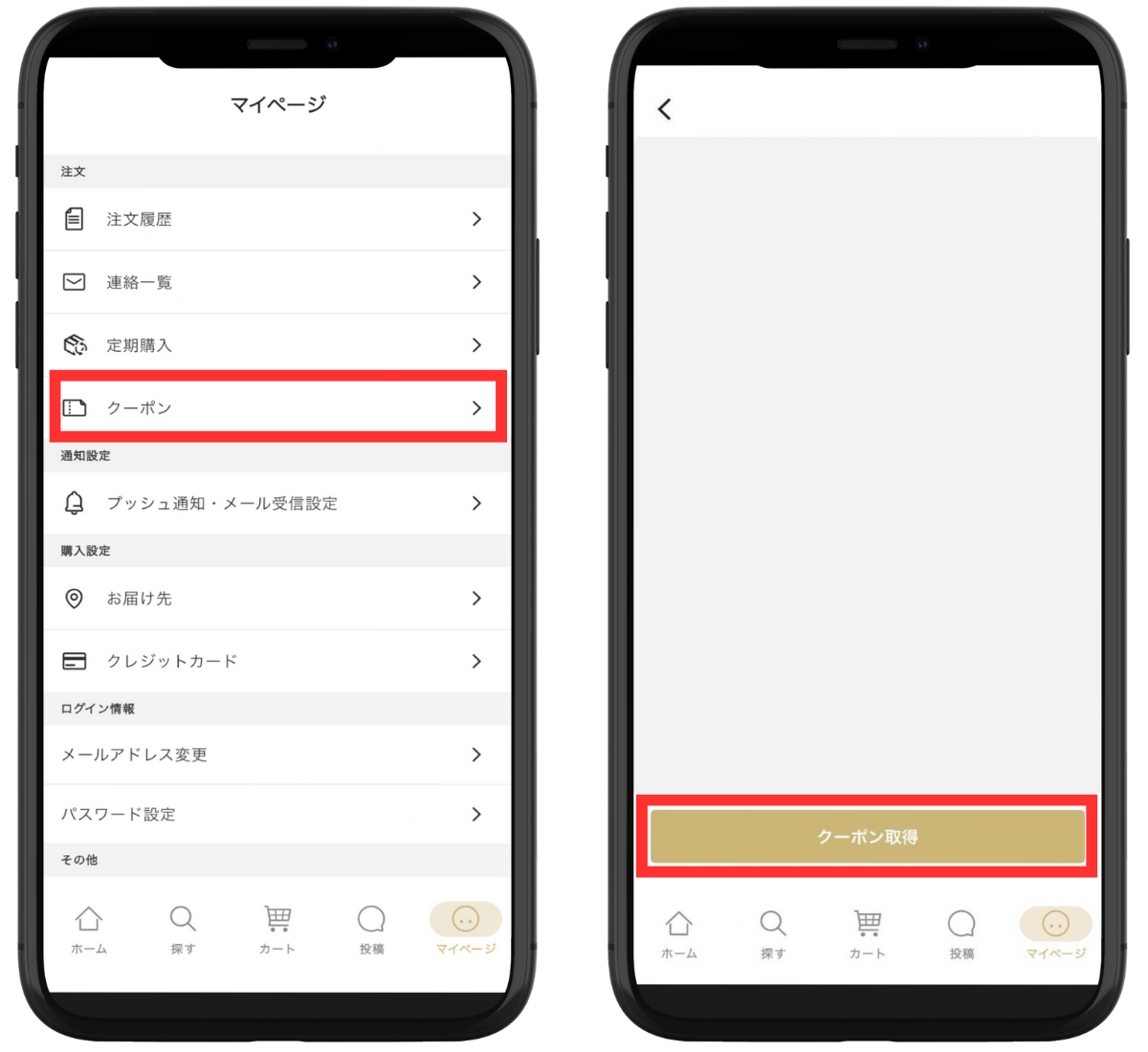

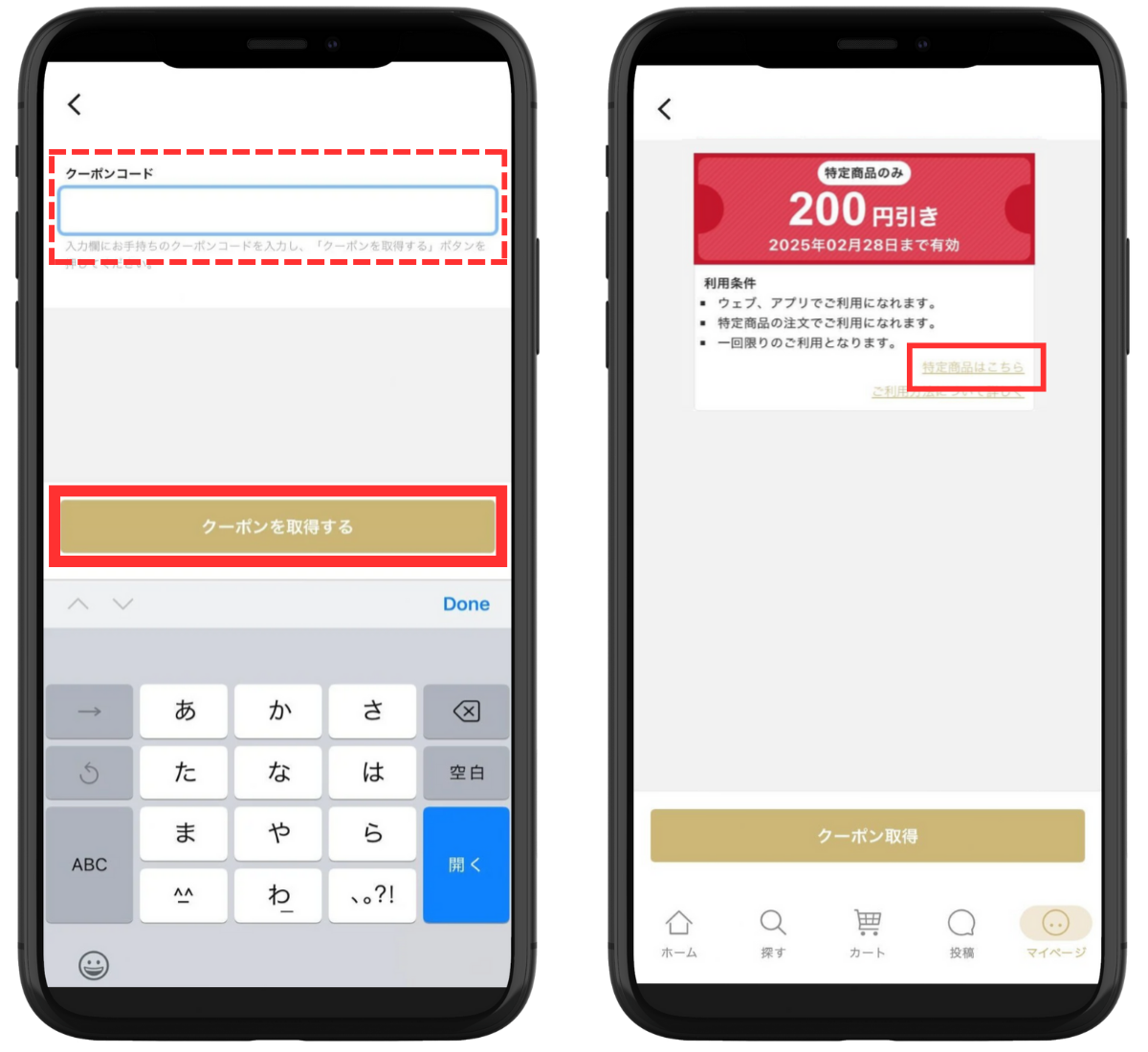

アプリからクーポンを取得・利用する場合

上記「クーポンコード」に記載されたテキストをコピーし、下記の「クーポンをGETする」ボタンをタップします。

新規登録 または ログインを選択します。(ログイン済みの方はこの工程をスキップします)

マイページの「クーポン」から「クーポン取得」をタップします。

- コピーしたクーポンコードを入力し、「クーポンを取得する」をタップします。

- 取得したクーポンに記載されている「特定商品はこちら」からお好きな商品を選んで注文画面に進み、注文フォーム画面でクーポンを適用してください。

※クーポン利用方法に関するFAQはこちらのページをご覧ください

クーポンをGETする

クーポン対象の卵

こんもり盛り上がった白身、新鮮な産直卵は、飼料や環境にこだわった生産者さんの努力の賜物。産直卵が注目されている昨今、すっきりとした自然な味わいに感動し、「ここの卵じゃなきゃ」とリピート買いする方が増えています。

一つひとつの卵に詰まったドラマを感じながら、いろいろな料理で味わってみてください。

※クーポンは、【特別クーポン対象商品】卵を食べて応援の特集ページに表示された商品のみ使用できます。

※対象商品以外には本クーポンをお使いいただけません。

注意事項

- 本企画は予告なく変更または終了する場合があります。

- クーポンを取得するためには、食べチョクの会員登録もしくはログインが必要です。

- クーポンを別アカウントに譲渡・移行することはできません。

- 本クーポンは、お一人様1回までご利用いただけます。また、1回のご注文に複数のクーポンを利用することはできません。

- 本クーポンの有効期限は2025年2月28日です。期限内に取得・ご利用ください。

- クーポン使用時の最小お支払額は0円です。また、おつりのお支払いはございません。

- クーポンは、【特別クーポン対象商品】卵を食べて応援の特集ページに表示された商品のみ使用できます。対象商品以外には本クーポンをお使いいただけません。

- クーポンは、定期便/食べチョクコンシェルジュ/食べチョクフルーツセレクト/簡単おかず便/食べチョクごちそう便/旬の食べ比べ便/食べチョクまとまる便/食べチョクふるさと納税/産直ギフトカードにはご利用いただけません。

最新のおすすめ記事

【春到来】栄養たっぷりなたけのこと山菜で食卓を彩りませんか?

冬の寒さを乗り越え、大地から顔を出すたけのこと、山の息吹を感じさせる山菜たち。その鮮やかな姿と、口いっぱいに広がる独特の風味は、食卓に春の訪れを告げてくれます!今回はそんな春の風物詩としての「たけのこ」と「山菜」についてご紹介します。▼目次1. 一本まるごと味わい尽くす、たけのこの魅力2. 下処理派と手軽派、たけのこの楽しみ方3. 山の恵みをシンプルに味わう、山菜の醍醐味一本まるごと味わい尽くす、たけのこの魅力部位によって違う楽しみ方たけのこは、一本の中でも部位によって固さが異なります。 ...

2025/04/11 公開

【魅力を味わい尽くす】島国・日本が愛してきた「魚介類」のヒミツに迫る!

日本の食文化に欠かせない魚介類。新鮮な刺身や寿司はもちろん、焼き魚や煮付け、揚げ物など、多彩な調理法で私たちの食卓を彩ります。四方を海に囲まれた日本だからこそ、豊富な種類の魚介類を味わうことができ、その歴史は古くから受け継がれてきました。しかし、近年は漁獲量の変化や食の多様化により、魚離れが進んでいるともいわれています。そんな今だからこそ、改めて魚介類の魅力を知り、日々の食事に取り入れることで、より豊かな食生活を楽しむことができるのではないでしょうか?日本の食生活を支えてきた魚介類日本は四...

2025/04/08 公開

すぐ試したい!鰆×春野菜のお手軽レシピ3選

春の魚と書いて「鰆(サワラ)」と呼ばれる魚。名前の通り春にも収穫される魚ですが、実は秋から冬にかけて旬を向かえる地域もあります。旬の時期がさまざまなのにも関わらず、なぜ鰆と呼ばれるようになったのでしょうか。この記事では、そんな鰆の魅力や旬の春野菜との組み合わせを楽しむアレンジ料理をご紹介します。目次 鰆の特徴 鰆×春野菜のアレンジレシピ 2.1.鰆×新玉ねぎ 2.2.鰆×新じゃがいも 2.3.鰆×春キャベツ まとめ 鰆の特徴鰆は西日本を中心に親しまれていた魚で、春の産卵時期に瀬戸...

2025/04/08 公開

花を長く、もっと楽しむ!花を長持ちさせるお手入れと暮らしを彩る飾り方のコツ

お部屋に花があるだけで、心が和み、日々の暮らしが豊かになる。せっかく手に入れた美しい花々、できることなら少しでも長く楽しみたいですよね。今回は、花植物の生産者さんや、花屋さんの知恵を借りて、花を長持ちさせる秘訣と、日々の暮らしを豊かに彩るヒントをたっぷりとご紹介します。ちょっとした工夫で、花のある暮らしが、もっと豊かになるはずです。【目次】 基本を押さえて、長く楽しむ 生産者さんの声から学ぶ 飾るヒント、楽しむアイデア 食べチョクスタッフが試してみた!長持ちのコツ 基本を押さえて...

2025/04/08 公開

【皮ごと食べられる!】まるごと味わう、国産レモンの魅力とは?

「レモンは酸っぱいから、輪切りにして少しだけ使うもの」そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?でも実は今、皮ごとまるっと味わえる国産レモンが注目を集めています!栽培期間中に農薬や化学肥料を使わず育てられたものや、ワックス不使用の安心レモンはそのまま食べてもおいしい!と大人気なんです。「美味しくて、つい皮ごと食べてしまいました!」そんな声が続々届く、今が旬の国産レモンの魅力をご紹介します🍋安心して食べられる国産レモンを見る【目次】 皮ごと楽しめる国産レモンとは? 魅力ポイント...

2025/04/02 公開