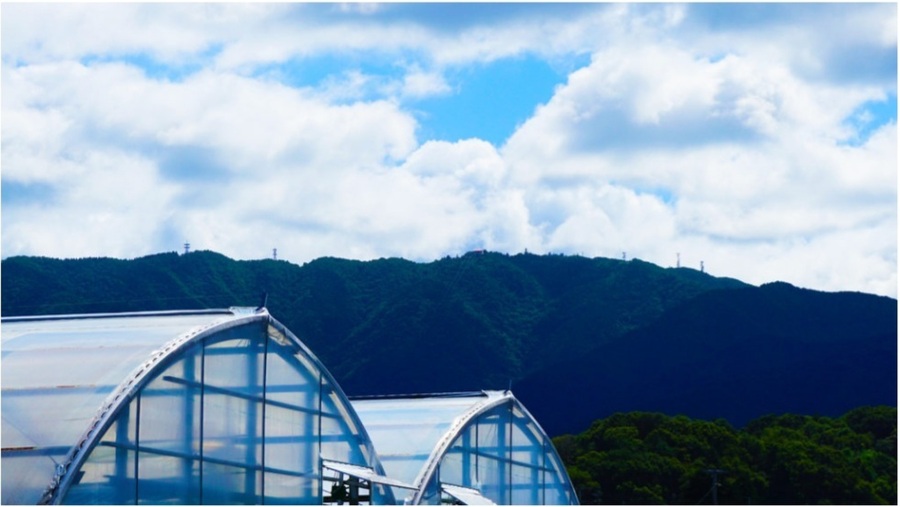

香川県 観音寺市大野原町萩原

こだわり農園 萩乃店(はぎのみせ)

香川県の西部の、のどかなところでミニトマト(今は)を栽培している岡下将也といいます!

この辺りは瀬戸内気候という、山々にかこまれた気候ゆえに、雨が降りにくかったりしますが自然災害にほぼ無縁のとても恵まれたところです。

こだわりすぎて仕事仲間にうっとうしがられますが、より多くの人に胸張って安心、安全でおいしいものたべてもらいたいです。

こんなめんどくさい奴ですが、どうぞよろしくお願いいたします!

生産者のこだわり

化学農薬、ホルモン剤はやらない!

扱っている品種が種から買うことができないため、どうしても購入時に予防された苗の状態で届くので無農薬とは言えませんが、手元に届いて収穫が始まると、化学農薬は一切使いません!

厳密にはアルカリイオン水とかですら農薬というくくりなので「化学農薬は」と言わせてもらってますが、やはり口に入るものなので防護マスクをつけなければやれないような薬をかけるのはいやです。

トマトに限らずいろいろな野菜や果物でホルモン剤は使われてます。高確率で実をつけさせるので収益につながるし、これ自体が健康に害が出たと言うようなデータはありません。でも、有機JASでは使用を禁止されているのも事実…なにより、「なんとなく」使いたくないです。自然に実をつけたほうが栄養価が高いというのもあり、ホルモン剤は使っておりません。

蜂さんを使って受粉しようかとも思ったのですが、最後役目を終えると殺虫剤で処分するという話を聞いて…(;´д`)みんながみんなそうではないですけど。

というわけで、トマトをぶるぶるさせたり風を起こして勝手に受粉して実がなるのをまっております。

それ、ずっとそのままでいいのかな!?

ハウスでの栽培(施設栽培)に限らず、いろいろな栽培方法や肥料設計が最近では確立されています。

この作物には何がこれだけ必要とか、このやり方が効率的とか…どれも先輩方が一生懸命、研鑽を積み上げた結果で素晴らしいと思っております。

しかし、中には利益のみを追及して本当のことや都合が悪いことはひた隠し、挙げ句の果てには次世代に負の遺産を残すことも厭わないこともたくさんあります。

施設栽培でよく使われる「養液栽培」「点滴栽培」などは、養分を含んだ水をポタポタたらして育てるのですが、余分な液肥(液体肥料だから液肥)は地面に落として吸わせたり河川に垂れ流しになっていることがほとんどです。

近年、この施設外に持ち出された養分や過剰な肥料(露地栽培の堆肥も含む)が、水質にかなりの影響をあたえているそうです。

地下水が養分を持ちすぎて、大量の「藻」が発生し、地下水が通るすき間をさえぎって地下水位が上昇しているそうです。

欧米では施設外に液肥などを持ち出すことを禁止され、循環や浄化の仕組みがなければ栽培そのものを許されないのが現状です。

私達が行っている栽培方法は「ハンモックベンチ吸い戻し式」といいます。一度植物に与えた液肥が土の層を抜けた後に、受け皿の役目をする樋のようなものを設置することで流出を防ぎ、さらに再度植物に吸ってもらう仕組みをとったことで「余分な液肥のやりすぎ」と「施設外に流出」の両方を限りなく減らすことが可能になりました。

これが最善かはわからないし、絶えずみんなが考えてくださることでより良いものができると思います。SDGsじゃないですけど、ずっと続けられて子供や孫に残すものがいいものでありたいと思います。

ってゆうか……長すぎるっ!!て話ですね、ほんとすみません。仕事仲間にうざがられる理由わかるでしょ((( ;゚Д゚)))

ぼく、トマト嫌いなんです…(;´д`)

トマトが嫌いなのにトマト栽培してる…?と、皆様おっしゃいます。

スーパーや野菜売り場に行っても、トマトを手に取ることはまずありませんでした。

しかしある時、友人に「これおいしいから食べてみなよ!」と強引に食べさせられたのが、フルーツトマトでした。そのときの衝撃は今でも忘れられません。「こ、これがトマト!?」

その頃は農業になんの関わりもない仕事をしていましたが、ぼんやりと「いつか農業することがあれば、こんな衝撃を与えられるトマトつくりたいな」と思っていました。

それから縁あって農業を始めて、あの時のようなトマトに出会いたくて何種類ものトマトを食べまくって、ようやく今の品種にたどりつきました。

もともとトマトが嫌いなこともあり、「自分がおいしいと思わないトマトはみんなもおいしいとは思わないはず」という勝手な思い込みもあり、作り方や時期で満足いかないときは全然出荷もしておりません。

胸張って安全、安心、あんまぁいと言えないものにお金を払っていただくわけにはいけないので…逆に言えば、出荷するときは自信をもって出させていただいております。

品種特性上、皮が薄いのでお手元に届くまでに割れることもありますが、それでも一番おいしい状態で食べていただきたい思いから、完熟収穫を心がけております。

ぜひ一度…と言わず、二度三度と、ご賞味ください!